体验产品体验更多产品 >

在农村地区推进智慧民政建设的进程中,村级政务自助终端作为提升基层政务服务效率、实现服务下沉的关键载体,其普及率与使用情况备受关注。它承载着让村民“少跑腿”,享受便捷、高效政务服务的期望,但在实际落地过程中,面临着诸多挑战。

一、村级政务自助终端的普及现状

近年来,各地政府大力推动村级政务自助终端的部署,旨在打破农村地区政务服务的时空限制。不少省份积极响应,在乡镇(街道)、村(社区)便民服务大厅(室)配备了大量的自助终端机。

例如,荆门市为将五级“一网通办”延伸到乡、村,在2018年底投资3600万元,率先建成集成式自助终端入村工程,在1655个乡镇(街道)、村(社区)便民服务大厅(室)配备了1011台24小时自动服务终端机。

然而,从全国范围来看,普及程度并不均衡。经济较发达的东部地区,如山东、江苏、浙江、福建、广东等地,凭借较强的财政实力和信息化基础,村级政务自助终端的覆盖更为广泛,在部分地区甚至实现了村村有终端的局面。

而在中西部地区,尤其是一些经济欠发达的偏远农村,由于资金短缺、基础设施薄弱等原因,自助终端的配备数量有限,很多村庄仍未能享受到这一便利设施。即使在已经配备了自助终端的地区,设备的分布也存在差异,乡镇一级的政务服务中心可能配备较为齐全,而偏远的村级服务点设备数量则相对不足,难以满足村民的实际需求。

二、使用过程中的痛点剖析

1.注册与操作流程复杂

许多村级政务自助终端的注册程序繁琐,成为村民使用的一大障碍。以办理老年优惠证为例,在自助终端机上,村民需先进行身份证扫描、申请注册、输验证码、设立长密码等一连串程序,且如忘记密码,又要重新注册。农村地区的用户群体以老人、妇女居多,他们文化程度普遍不高,对复杂的电子设备操作和注册流程感到困惑,难以顺利完成注册并使用自助终端办理业务。这种复杂的操作流程极大地降低了村民的使用意愿,使得设备的实际利用率大打折扣。

2.缺乏专业人员指导

在实际使用中,村级政务自助终端缺乏专业人员指导的问题较为突出。记者在多地随机询问村(社区)工作人员,对方均表示不知怎么操作自助终端机。例如,龙脊山社区书记肖科称,机器虽然安装调试完毕,但里面有哪些功能、村民能办什么业务,相关部门并未安排培训。村民在使用设备时,一旦遇到问题,往往无法得到及时有效的帮助,这进一步加剧了他们对自助终端的陌生感和畏难情绪。而且,由于缺乏专业指导,村民对自助终端能够办理的业务范围也了解有限,导致许多潜在的服务需求无法通过自助终端得到满足。

3.管理维护短板明显

乡村自助终端机管理存在诸多短板。一方面,由于资金短缺,服务人员多为兼职且待遇低,无法全身心投入到设备的管理与维护工作中,导致设备出现故障后不能及时修复,影响正常使用。另一方面,设备的日常维护工作不到位,例如,在掇刀区团林镇团林村部,自助终端机上满是灰尘,机器未打开,也不见村民来使用。设备长期处于无人维护的状态,不仅降低了其使用寿命,也给村民留下了设备不可靠的负面印象,进一步阻碍了村民对自助终端的使用。

4.部门间互联互通不畅

部门间的互联互通问题严重制约了村级政务自助终端的功能发挥。以办老年优惠证为例,自助终端机显示有验证环节,村民仍要到区级民政窗口办理。社保、不动产登记、公安、司法等部门的相关业务也不能在自助终端机办理,因为“系统对接也不通畅,自助终端机是一家公司开发,而政务一网通平台又是一家公司,端口难以兼容对接,运行速度慢、效率低”。这使得村民在办理业务时,无法实现一站式服务,仍然需要在多个部门、多个系统之间来回奔波,极大地削弱了自助终端的便捷性优势,降低了村民对其的信任度和使用积极性。

村级政务自助终端在农村智慧民政实践中扮演着重要角色,然而当前较低的普及率以及诸多使用痛点,严重阻碍了其价值的发挥。解决这些问题,需要政府、企业以及社会各方协同合作,从简化操作流程、加强人员培训、完善管理维护机制到打通部门间的数据壁垒等多方面入手,才能真正让村级政务自助终端成为农村地区政务服务的得力助手,提升农村居民的幸福感和获得感。

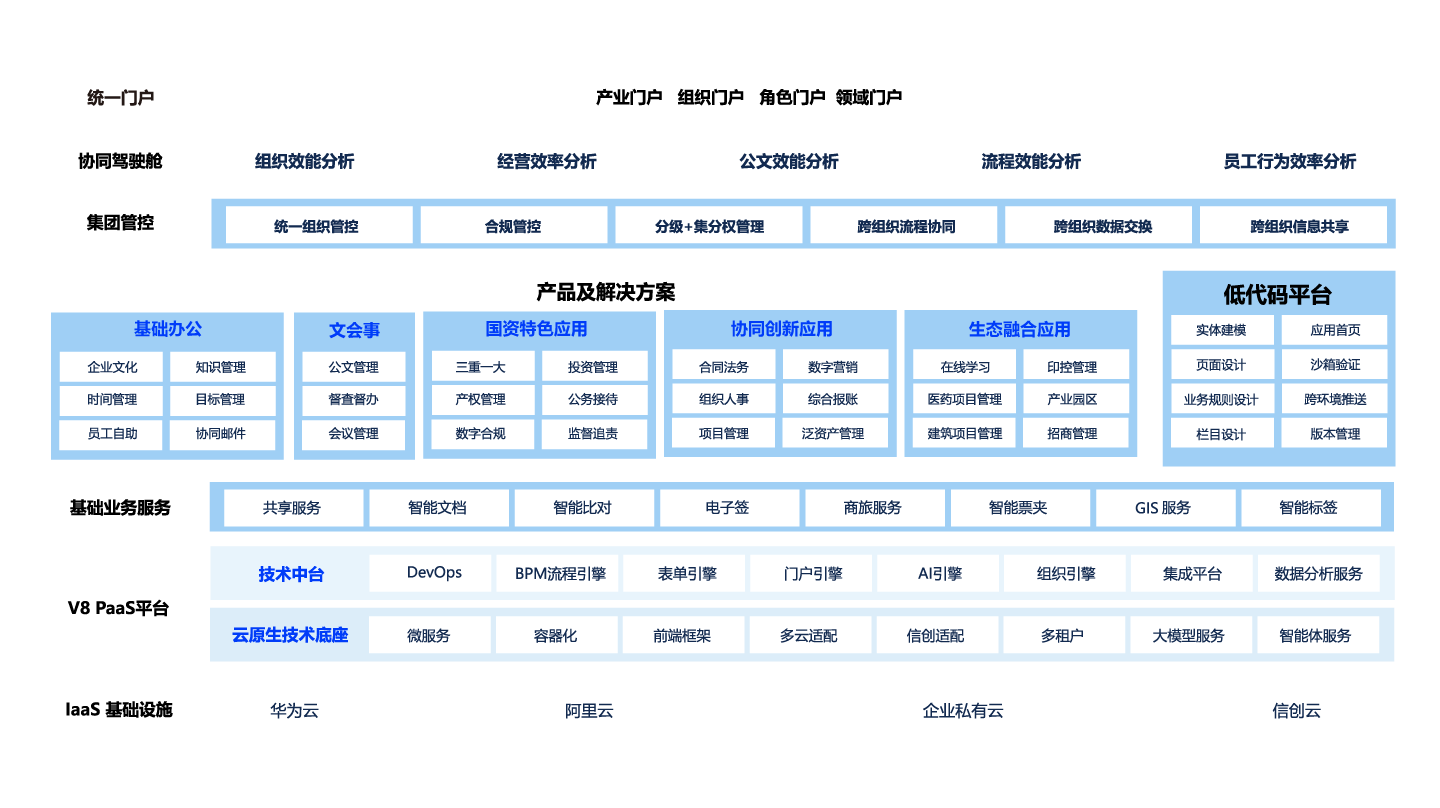

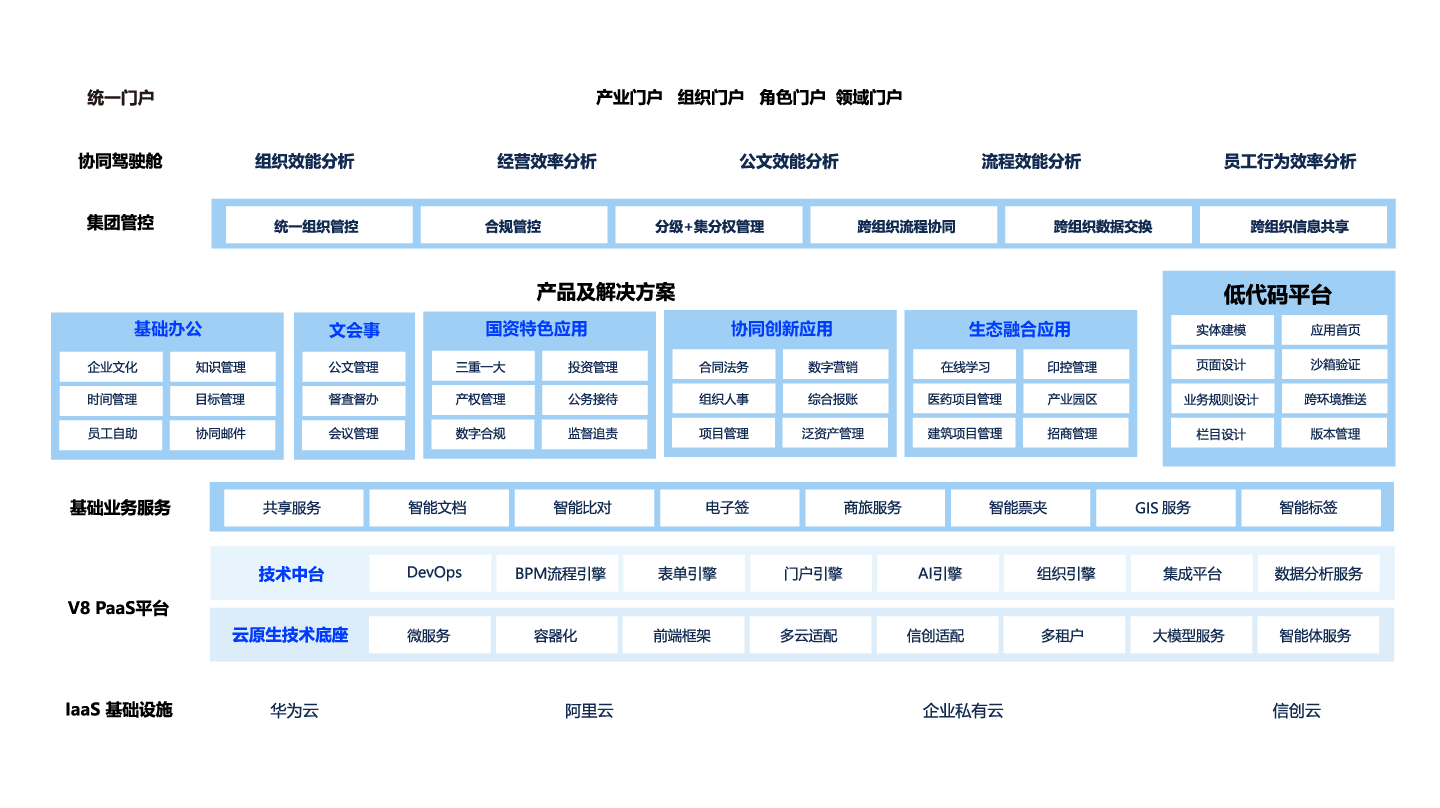

AI赋能 · 开箱即用 · 无缝协作

百余种业务应用互联互通,无缝衔接

行业领航 · 深度定制 · 标杆实践

行业专属定制方案,源自TOP企业成功实践

京公网安备11010802020540号

京公网安备11010802020540号