体验产品体验更多产品 >

民生服务的温度,源于对群众需求的精准回应与贴心关怀。在数字化时代,智慧民政通过技术赋能与服务重构,将冰冷的系统工具转化为温暖的民生纽带,让每一项政策、每一次帮扶都能精准触达群众需求。其核心内涵在于以数据为基、以服务为本、以协同为要,而未来发展则需在技术深化与人文关怀的平衡中持续探索。

智慧民政的核心内涵:让民生服务更精准、更贴心

智慧民政的本质,是通过数字化手段打破传统服务的壁垒,让民政工作从“被动响应”转向“主动感知”,从“统一供给”转向“个性适配”,最终实现服务温度与效率的双重提升。

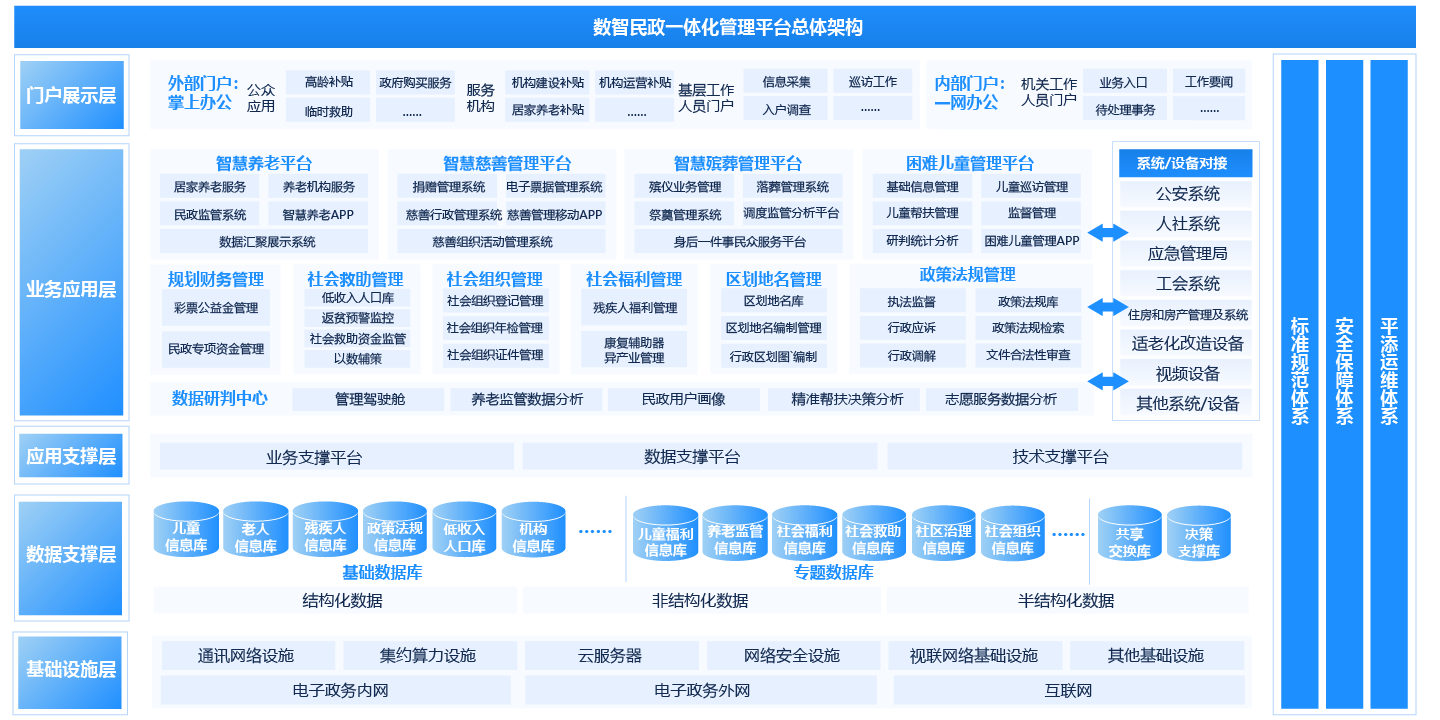

数据融合是智慧民政的基础支撑。通过构建统一的民政基础数据库,整合老年人、残疾人、低收入群体、困境儿童等各类服务对象的信息,形成完整的民生数据画像。这些数据不仅包括基本身份信息,还涵盖服务需求、帮扶记录、政策适配情况等动态内容,为精准服务提供依据。例如,通过整合分散在各部门的困境儿童信息,可形成包含家庭状况、教育需求、健康情况的完整档案,避免因信息割裂导致的帮扶遗漏。同时,数据共享机制让民政部门与公安、人社、卫健等部门实现信息互通,确保服务对象的情况变化能被及时捕捉,保障帮扶措施的时效性。

服务升级是智慧民政的核心目标。借助线上服务平台与移动应用,将民政服务从线下窗口延伸至“指尖”,让群众足不出户即可办理补贴申请、救助申报、福利查询等业务。针对老年人、残疾人等特殊群体,平台提供适老化改造、语音辅助等功能,消除技术使用障碍。在服务流程设计上,通过简化环节、优化指引,让复杂的政策条款转化为清晰的操作步骤,让群众感受到“办事不求人”的便利。更重要的是,智慧民政推动服务从“人找政策”变为“政策找人”,通过分析服务对象的需求特征,主动推送适配的帮扶政策,让困境群众及时知晓并享受应有的保障。

协同治理是智慧民政的运行保障。民政工作涉及多部门、多领域,智慧民政通过构建跨部门协作平台,打破行政壁垒,形成服务合力。例如,社会救助工作需要民政、医保、教育等部门的数据共享与流程衔接,通过平台实现救助申请的跨部门联审,避免群众重复提交材料;养老服务则需民政、卫健、社区等多方协同,平台可统筹养老机构、居家服务、医疗资源等,为老年人提供一体化照料方案。这种协同不仅提升了行政效率,更让群众感受到政策的连贯性与整体性,避免因部门分割导致的服务断层。

智慧民政的未来发展:在技术与人文的融合中深化温度

随着技术的迭代与民生需求的升级,智慧民政的发展将更加注重技术赋能与人文关怀的深度融合,在拓展服务边界的同时,始终坚守“为民服务”的初心。

技术深化将推动服务更具预见性。人工智能、物联网等技术的融入,让民政服务从“被动响应”转向“主动预警”。通过分析服务对象的生活数据,可提前识别潜在风险,如独居老人的活动异常、低收入家庭的返贫倾向等,触发主动帮扶机制。例如,借助智能设备监测老年人的日常活动,当出现长时间无活动记录时,系统自动通知社区工作人员上门探访,将意外风险降到最低。这种预见性服务不仅能提升民生保障的精准度,更能让群众感受到持续的关怀与守护。

服务场景将向全生命周期延伸。智慧民政将覆盖从出生到养老的全生命周期民生需求,构建无缝衔接的服务链条。在儿童福利领域,从困境儿童的早期识别、成长帮扶到教育支持,形成连续的服务闭环;在养老服务领域,整合健康监测、生活照料、精神慰藉等服务,满足老年人多元化需求。同时,针对不同群体的特殊需求,如残疾人的康复辅助、流动人口的社会融入等,开发专项服务模块,让每一个群体都能找到适配的支持资源。

人文关怀将贯穿技术应用全过程。未来的智慧民政不会因技术发展而忽视人的情感需求,而是通过“技术+人文”的模式,让服务更具温度。例如,在数字化服务中保留人工咨询通道,为不熟悉技术的群众提供一对一指导;在智能审批中加入人性化判断机制,对特殊情况给予灵活处理空间;在数据采集过程中注重隐私保护,让群众在享受便利的同时感受到安全与尊重。这种人文关怀的融入,能避免技术应用的机械性,让民政服务始终保持“以人为本”的底色。

协同生态将进一步完善。智慧民政的发展离不开政府、企业、社会组织、社区等多方主体的参与。未来将构建更开放的协作平台,鼓励社会力量参与服务供给,如引导企业开发适老化产品、支持社会组织开展志愿帮扶等。同时,通过平台化运作整合各方资源,形成“政府主导、社会协同、群众参与”的服务生态,让民生服务从“政府独奏”变为“社会合唱”,拓宽服务覆盖面的同时,注入更多元的人文关怀。

智慧民政的核心价值,在于让技术成为传递民生温度的载体。它不是简单地将线下服务搬到线上,而是通过数字化重构服务逻辑,让每一项举措都扎根于群众需求的土壤。

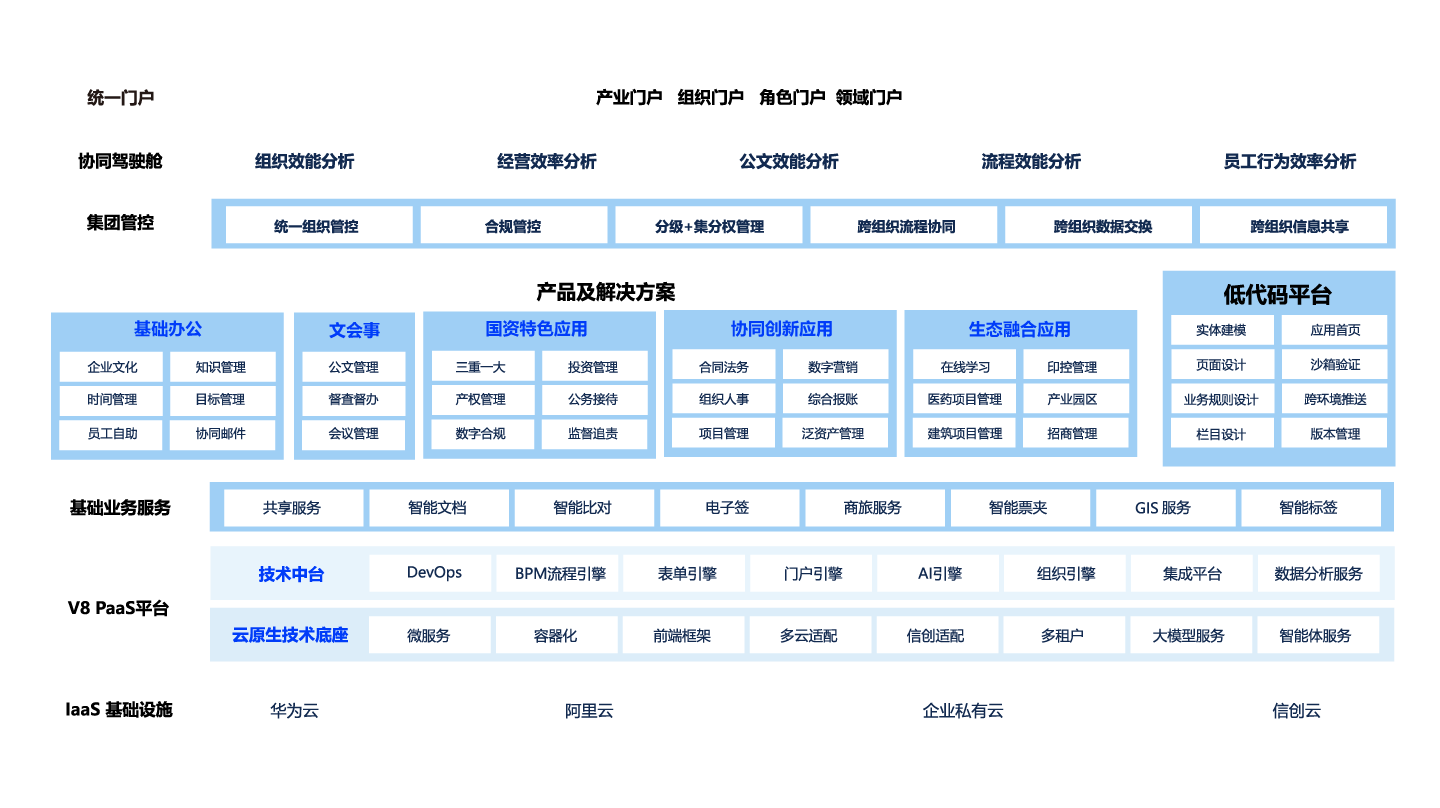

AI赋能 · 开箱即用 · 无缝协作

百余种业务应用互联互通,无缝衔接

行业领航 · 深度定制 · 标杆实践

行业专属定制方案,源自TOP企业成功实践