体验产品体验更多产品 >

当企业业务规模突破手工管理的边界,引入一套适配的管理系统就从“可选项”变成“必答题”。但不少企业在选型过程中,容易陷入“跟着热门走”“被功能清单绑架”的误区,最终导致系统上线后与业务脱节,不仅没能提升效率,反而增加了管理成本,甚至成为制约发展的“新瓶颈”。

这种困境的根源,往往在于前期评估缺乏系统性框架,忽略了技术、业务、组织之间的深层关联,将选型简化为“采购软件”而非“构建管理能力”。要避开这类陷阱,企业需要跳出单纯对比产品功能的局限,从更宏观的视角建立评估体系,同时把握落地环节的关键节点,让企业管理系统真正成为支撑业务增长的“助推器”。

一、选型评估:5大核心要素筑牢基础

选型不是“挑最好的”,而是“找对的”。企业需围绕自身战略目标,从五个核心维度展开深度评估,确保所选企业管理系统既能匹配当前需求,又能预留未来发展空间。

1.业务适配性:以流程为核心的“量身定制”

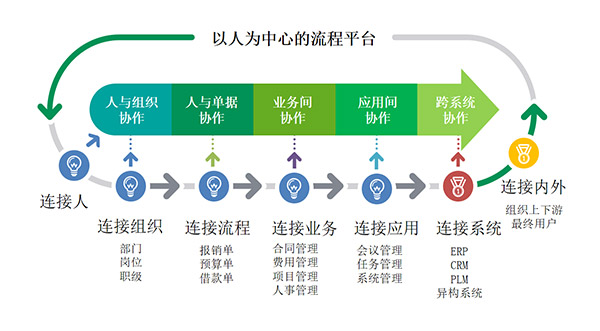

系统的价值在于解决业务痛点,而非堆砌功能。真正适配的系统,会与企业现有核心流程深度融合,而非要求业务为适配系统进行颠覆性调整。需要重点关注系统能否覆盖企业独特的业务场景,比如生产型企业的工单流转逻辑、服务型企业的客户全生命周期管理链路,以及跨部门协同的关键节点。判断标准并非功能数量,而是功能与业务流程的契合度——是否能减少人工干预环节,是否能实现数据在各业务模块间的顺畅流转,是否能支撑关键决策的信息获取需求。

2.技术架构:决定系统生命力的“底层逻辑”

技术架构是系统的“骨架”,直接影响其稳定性、扩展性和安全性。需关注架构是否具备弹性,能否随业务增长平滑扩容;是否采用开放标准,能否与企业已有的ERP、CRM等系统实现数据互通,避免形成“信息孤岛”;同时,架构的安全性也不容忽视,需能保障核心业务数据的存储安全、传输安全,以及应对潜在的网络风险。过于封闭或老旧的架构,会让系统在后续升级、功能拓展时面临高昂成本,甚至陷入“用即落后”的困境。

3.服务商能力:不止于“卖软件”,更在于“长期服务”

管理系统的实施与落地,离不开服务商的专业支持,服务商的能力直接决定项目成败。需考察服务商是否具备行业深耕经验,能否理解企业所在领域的业务特性和管理痛点,而非仅提供通用化的解决方案;是否拥有完善的服务体系,从前期需求调研、方案设计,到中期系统部署、人员培训,再到后期运维支持、问题响应,能否提供全周期的专业服务;此外,服务商的持续发展能力也很关键,需确认其是否有稳定的技术团队和产品迭代计划,确保系统能随行业技术发展和企业需求变化不断优化。

4.组织接受度:让系统“融入”而非“强加”

系统最终要由员工使用,组织内部的接受度是落地成功的前提。选型阶段需充分考虑不同岗位员工的操作习惯和能力差异,评估系统界面是否简洁易用,操作流程是否符合日常工作逻辑,能否降低员工的学习成本和抵触情绪。同时,需提前梳理系统上线后可能涉及的组织架构调整、岗位职责变化,让相关部门和人员参与到选型过程中,增强其对系统的认同感和参与感。若忽略组织接受度,即便系统功能再强大,也可能因员工不愿使用而沦为“摆设”。

5.成本合理性:算清“全生命周期”的账

选型时的成本考量,不能只盯着初始采购费用,更要计算企业管理系统全生命周期的总成本。除了软件授权费、实施费,还需纳入后期的维护费、升级费、定制开发费,以及员工培训成本、因系统切换可能产生的业务中断成本。需警惕“低价陷阱”——部分服务商以低价吸引企业签约,后续却通过额外收费的方式弥补成本,导致总投入远超预期。合理的成本规划,应基于企业实际需求设定预算范围,在确保系统满足核心需求的前提下,平衡短期投入与长期收益,避免过度追求高端功能造成的成本浪费。

二、成功落地:把握3个关键环节

选型只是第一步,企业管理系统成功落地才能真正释放价值。落地过程中需聚焦三个关键环节,打通从“选对”到“用好”的最后一公里。

1.需求聚焦:避免“需求膨胀”稀释核心目标

项目启动后,容易出现“不断加需求”的情况——各部门陆续提出新的功能诉求,导致项目范围持续扩大,工期延长、成本超支。需在落地初期就明确核心目标,建立需求优先级管理机制,区分“必须实现”的核心需求和“可后续优化”的次要需求,确保资源集中投入到关键环节。比如,若系统核心目标是解决库存管理混乱问题,就应优先实现库存台账实时更新、库存预警、出入库流程规范化等功能,至于后期可能需要的库存数据分析报表,可在系统稳定运行后再逐步开发。

2.数据迁移:确保“数据准确”为系统赋能

数据是管理系统的“血液”,数据迁移的质量直接影响系统上线后的使用效果。需在迁移前对原有数据进行全面梳理,清理冗余数据、修正错误数据、统一数据格式,确保数据的准确性和完整性;迁移过程中需采用安全可靠的迁移方案,分阶段、分模块进行数据导入,并对迁移后的数据进行多轮校验,确认数据在新系统中能正常调用;同时,需建立数据备份机制,避免迁移过程中出现数据丢失风险。若数据迁移出现问题,系统即便上线,也无法提供准确的决策依据,甚至会引导业务走向错误方向。

3.持续优化:让系统“动态适配”业务发展

企业管理系统不是“一劳永逸”的工具,而是需要随业务变化持续优化的“动态产物”。系统上线后,需建立常态化的反馈机制,收集各部门在使用过程中遇到的问题和新的需求;定期对系统运行效果进行评估,分析系统是否仍能匹配当前业务节奏,是否存在效率瓶颈;根据评估结果和业务发展需求,联合服务商对系统进行功能迭代或流程调整,确保系统始终与企业发展同频。若系统上线后不再优化,随着业务规模扩大、模式创新,原本适配的系统终将逐渐脱节,失去其应有的价值。

企业管理系统选型与落地,本质上是一次管理理念与技术工具的深度融合。避开陷阱的关键,在于不被短期利益或表面功能迷惑,始终以业务需求为核心,以长期价值为导向,通过科学评估、精准落地、持续优化,让系统真正成为推动企业高效运转、实现高质量发展的核心动力。

AI赋能 · 开箱即用 · 无缝协作

百余种业务应用互联互通,无缝衔接

行业领航 · 深度定制 · 标杆实践

行业专属定制方案,源自TOP企业成功实践

京公网安备11010802020540号

京公网安备11010802020540号