体验产品体验更多产品 >

智慧校园系统是校园数字化建设的核心支撑,直接关系到教学管理、师生服务与运营效率。中小学与高校在办学规模、管理模式、业务场景上存在显著不同,对系统的需求自然各有侧重。选型过程中,唯有精准把握这些差异,从贴合需求、功能适配、长远发展三个层面综合考量,才能选出真正适配校园发展的优质系统。

一、中小学与高校:智慧校园系统的需求差异

(一)管理核心与服务对象不同

中小学管理以基础教育为核心,更侧重规范化与便捷性。系统需围绕日常教学安排、学生考勤、家校沟通等基础场景搭建,满足班主任对班级管理、任课教师对教学进度跟踪、家长对学生情况实时了解的需求。功能设计偏向简单直观,操作流程不宜复杂,方便不同年龄段教师与家长快速上手。

高校管理则凸显多元化与专业化。除了基础办公,还涉及科研项目申报、学术资源共享、人事异动管理、因公出境审批等复杂业务。服务对象涵盖教职工、本科生、研究生、科研人员等不同群体,需要满足跨部门协作、跨校区管理、产学研联动等多重需求,系统需具备更强的定制化与扩展性。

(二)业务场景与流程复杂度不同

中小学业务流程相对固定,核心场景集中在教务管理、学生管理、后勤保障等方面。调课申请、请假审批、物资采购等流程简洁,对系统的集成能力要求较低,更注重单一功能的实用性与稳定性,比如学生签到考勤、图书借阅归还等功能的便捷操作。

高校业务场景丰富且复杂,科研管理、资产管理、合同审批等流程涉及多个部门协同。从科研项目申报到结题验收,从资产申购到报废处置,从因公出境申请到多部门审批,每个流程都包含多个节点与审核环节。同时,高校还需整合学术资源、实验室管理、校企合作等专项业务,对系统的流程整合与数据联动能力提出更高要求。

二、智慧校园系统选型的三个核心层面

(一)贴合场景:以实际需求为选型根本

选型首要原则是贴合校园自身的业务场景,拒绝盲目追求功能全面。中小学应优先关注基础功能的实用性,比如家校协同模块是否能实现消息快速传递、学生考勤是否能精准统计、教学资源是否能便捷共享。系统界面需简洁友好,降低教师与家长的操作门槛,让数字化工具真正服务于日常教学与管理。

高校则需聚焦复杂业务的适配性,重点考察系统是否支持科研项目全流程管理、学术资源整合共享、跨部门流程审批等核心场景。同时,要兼顾不同群体的使用需求,比如教师的科研申报、学生的选课缴费、行政人员的人事管理等,确保系统能覆盖校园运营的方方面面。

(二)功能适配:平衡实用性与可操作性

功能配置需避免“大而全”或“小而精”的极端,找到实用性与可操作性的平衡点。中小学系统无需堆砌复杂功能,应将核心放在教学与沟通相关模块,确保考勤、教务、家校互动等功能稳定运行,减少不必要的功能冗余,降低系统维护成本。

高校系统需具备丰富的功能模块,但同时要保证操作的逻辑性。科研管理模块应支持项目申报、进度跟踪、成果归档等全流程,人事管理模块需覆盖编制调整、职务呈报、培训认证等业务,且各模块之间能实现数据互通。系统需提供可视化设计工具,方便根据业务变化快速调整流程,无需专业技术人员介入。

(三)长远发展:兼顾扩展性与安全合规

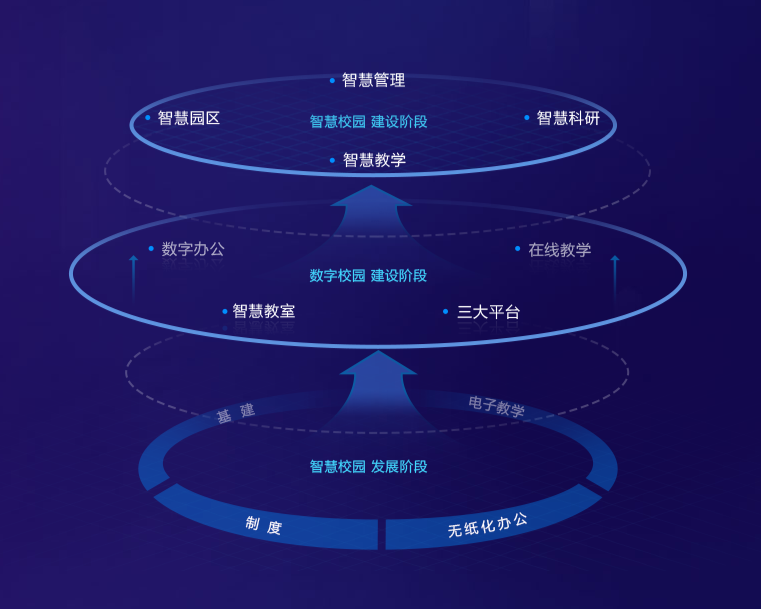

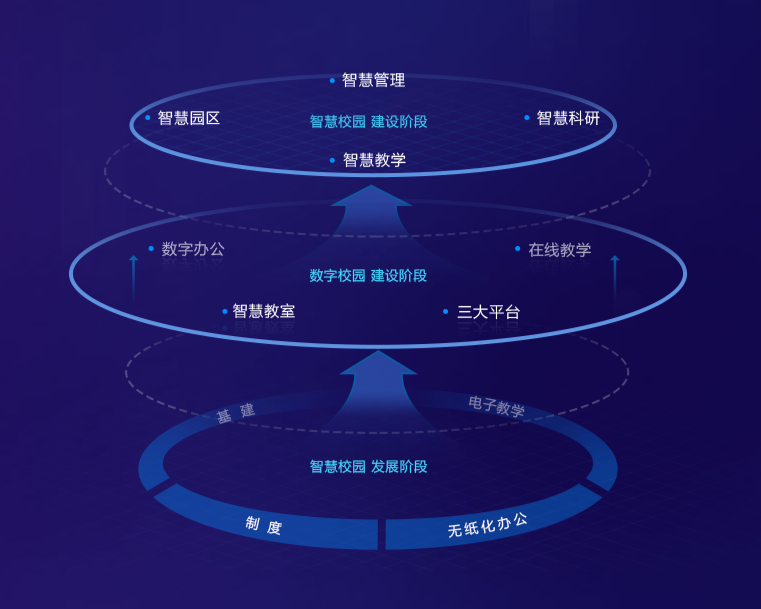

校园数字化建设是持续推进的过程,系统选型需着眼长远。中小学要考虑未来办学规模扩大、业务场景增加的需求,选择具备一定扩展性的系统,比如后续可新增校园安全管理、素质教育评价等功能,避免频繁更换系统带来的成本浪费。

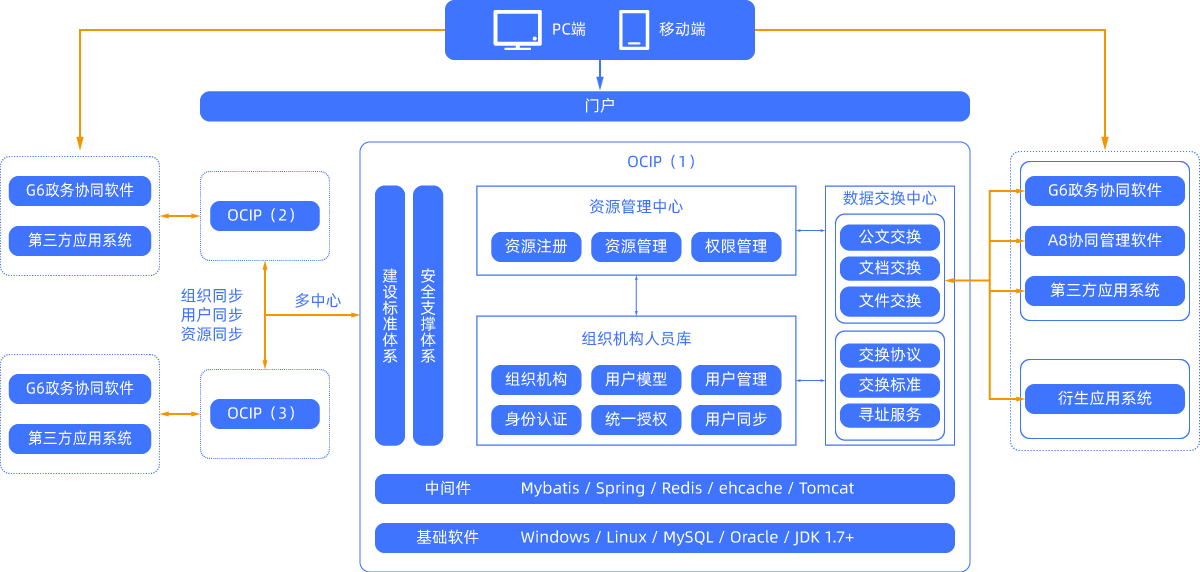

高校更需重视系统的扩展性与集成能力,能够对接ERP、科研管理系统、学术数据库等外部平台,实现数据统一管理与资源共享。同时,要兼顾安全合规要求,具备数据加密、访问权限控制、操作日志追溯等安全功能,保障科研数据、学生信息、财务数据等敏感信息的安全。全栈信创适配能力也应纳入考量,为校园数字化转型提供稳定可靠的技术支撑。

智慧校园系统选型没有统一标准,核心在于“适配”二字。认清中小学与高校的需求差异,从贴合场景、功能适配、长远发展三个层面综合判断,才能选出真正适合校园的系统。优质的智慧校园系统,不仅能提升管理效率、优化服务体验,更能为校园数字化转型注入持久动力,助力教育事业高质量发展。

AI赋能 · 开箱即用 · 无缝协作

百余种业务应用互联互通,无缝衔接

行业领航 · 深度定制 · 标杆实践

行业专属定制方案,源自TOP企业成功实践